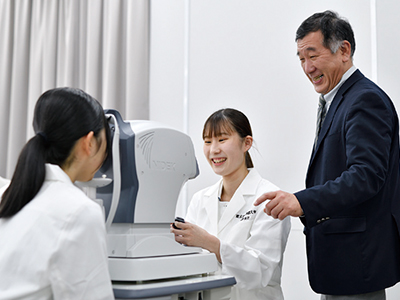

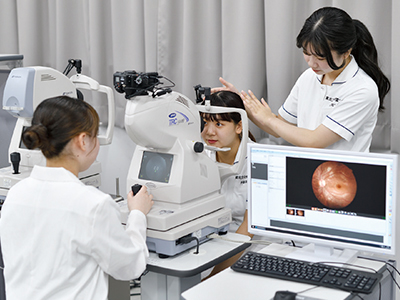

眼の解剖としくみ、生活の中の視覚 などの科目を通して、視覚に関する基礎的な知識を学び始めます。あわせて、解剖生理学、健康科学 などの医療系基礎科目や、データサイエンス、心理学 などの一般教養科目も履修し、医療人としての幅広い視野と基礎力を養います。

また、アカデミック?スキル演習 では、レポートの書き方やディスカッションの技法などを学び、今後の専門的学習の土台を築いていきます。

また、アカデミック?スキル演習 では、レポートの書き方やディスカッションの技法などを学び、今後の専門的学習の土台を築いていきます。