身体機能評価の学び(評価学実習Ⅰ):2年生

作業療法学専攻

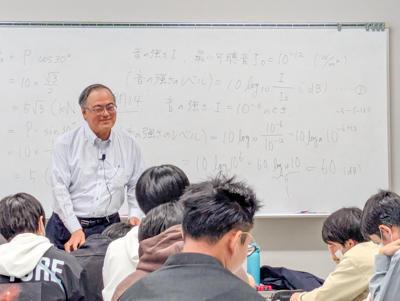

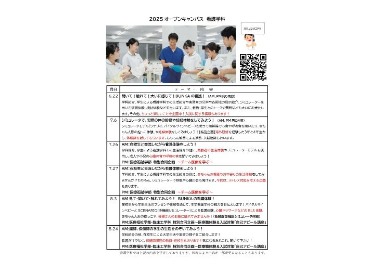

2年生は今年の4月から「評価学実習Ⅰ」の授業で身体機能を評価するための検査を多く学んでいます。

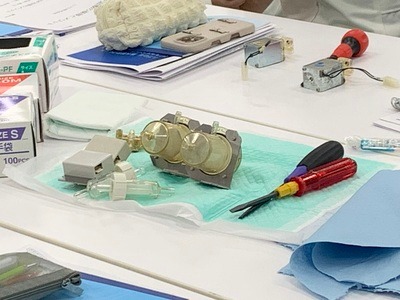

例えば、筋力検査、感覚検査、手指の検査、バランスの検査などです。

(筋力検査)

(バランス検査)

これらの検査の方法は教科書や検査の手引き(説明書)に記載されているため、学生同士で読み合わせることである程度の実施ができます。

手指の検査に重点を置いて実践

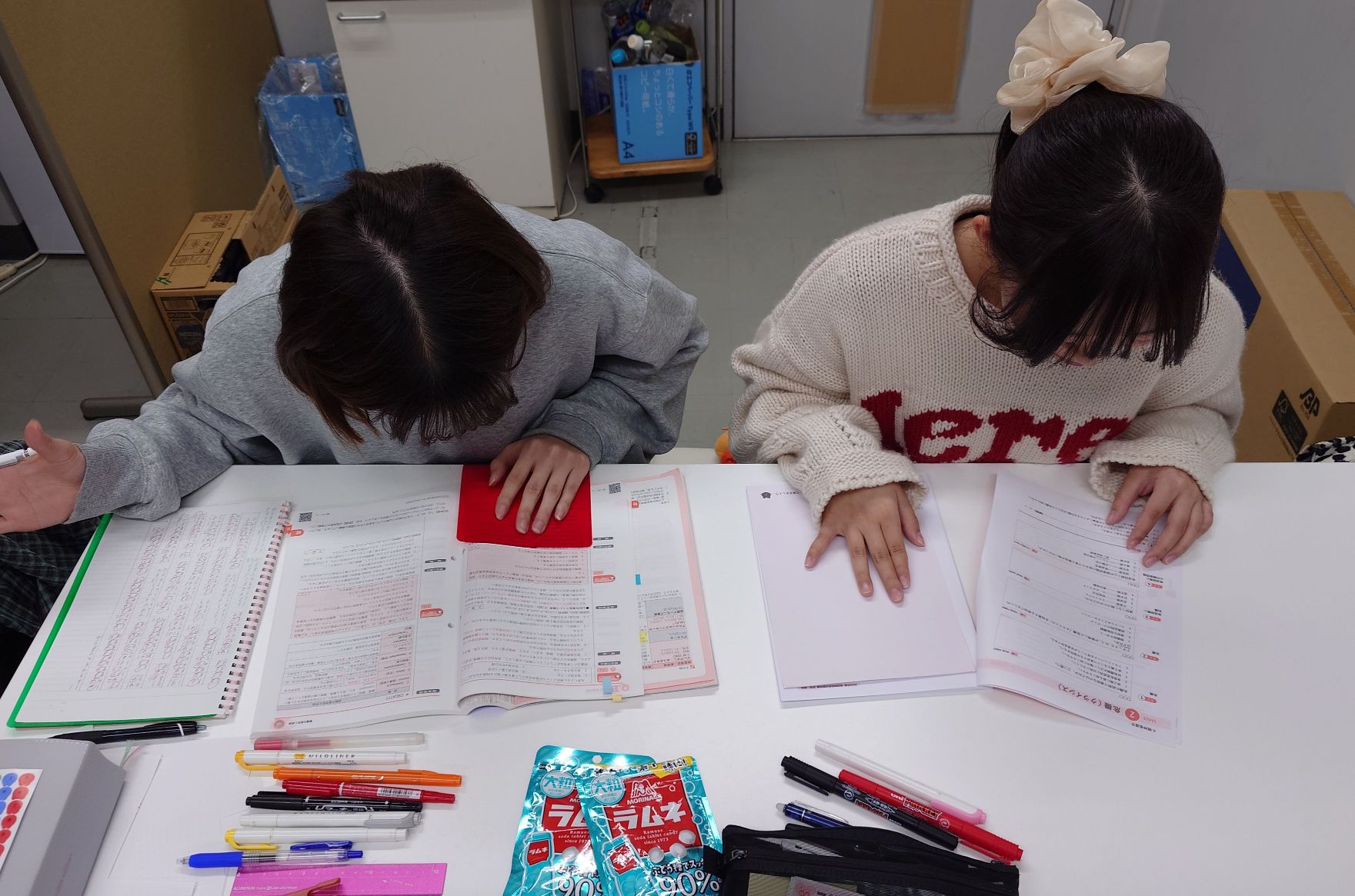

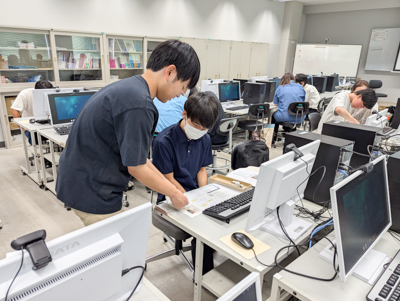

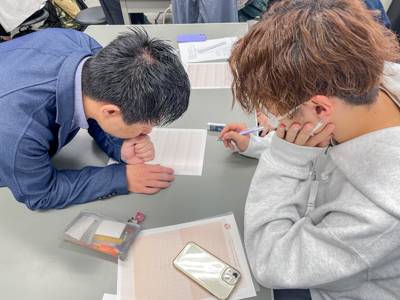

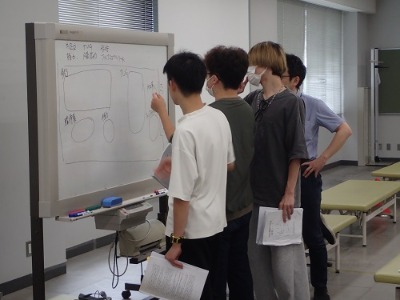

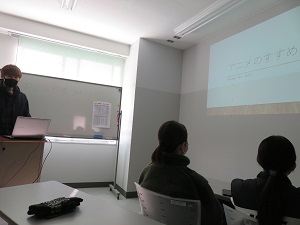

今回は特に手指の検査に重点を置きました。学生がグループごとに「作業療法士役」と「患者さん役」に分かれてみんなの前で実演をしました。

(大きさや材質の異なる物体を制限時間内に運ぶことができるか、分かりやすく患者さん役に伝えます)

実演後に教員から補足説明をし、それぞれの検査が日常生活の中でどのような意味を持つのか、どのように応用されるのか確認をしました。

この授業を通して

?検査の正確な実施

?動作の観察力

?患者さんが安心できる声掛けや説明の方法

?日常生活(作業)の困難さを想定し、支援する方法

などを学ぶことができたのではないかと思います。

特に日常生活(作業)の困難さを想定することは作業療法士にとって重要ですね。

例えば、筋力検査、感覚検査、手指の検査、バランスの検査などです。

(筋力検査)

(バランス検査)

これらの検査の方法は教科書や検査の手引き(説明書)に記載されているため、学生同士で読み合わせることである程度の実施ができます。

手指の検査に重点を置いて実践

今回は特に手指の検査に重点を置きました。学生がグループごとに「作業療法士役」と「患者さん役」に分かれてみんなの前で実演をしました。

(大きさや材質の異なる物体を制限時間内に運ぶことができるか、分かりやすく患者さん役に伝えます)

実演後に教員から補足説明をし、それぞれの検査が日常生活の中でどのような意味を持つのか、どのように応用されるのか確認をしました。

この授業を通して

?検査の正確な実施

?動作の観察力

?患者さんが安心できる声掛けや説明の方法

?日常生活(作業)の困難さを想定し、支援する方法

などを学ぶことができたのではないかと思います。

特に日常生活(作業)の困難さを想定することは作業療法士にとって重要ですね。